Johannes Bendzulla, Laurenz Berges, Ralf Brög, Rosilene Luduvico, Simone Nieweg, Albrecht Schäfer, Martin Schwenk, Jörn Stoya

Gräser, Sträucher, Bäume

Jan 23-Mar 07, 2026

Opening Friday 23 January 6 – 9 pm

Grasses, shrubs, and trees are often associated in our minds with childhood memories, rural surroundings, and nature in general. At that time, our view of nature was relatively unclouded, as damage or destruction were not yet so apparent and we were far from wanting to know what the future held in store for us.

Over the years, the nature surrounding us, as well as distant countries, has undergone significant change. Visible changes in our immediate environment, images from around the world, and constantly updated knowledge have become ingrained in our consciousness and changed our perspective. These changes and expansions are reflected in the artistic approaches of the invited artists and the media they use. The exhibition is an attempt to span the arc from naturalistic representation to recreated, interpreted images to free painting to digital illusions.

The motif on the invitation card is borrowed from the freely available collection of images from the work of Albrecht Dürer, whose work is interesting in several respects in this context.

His watercolor “The Large Piece of Turf” on the invitation card refers to a piece of nature in 1504 and is in no way different from the edges of meadows and lawns today. In contrast, the equally popular motif “Rhinoceros” shows an animal that most of us today know from photographs, films, or visits to the zoo. The painter himself never saw it and interpreted it based on the knowledge available at the time and his imagination. Even today, many of his motifs are available worldwide using the latest technology, thus continuing Dürer’s idea that his motifs should be accessible to everyone.

Since the late 1980s, Simone Nieweg has devoted her work to landscape. Her interest has so far focused exclusively on man-made cultural landscapes, not on seemingly untouched nature, nor on parks and ornamental gardens that serve merely for recreation. Her pictures show meadows and fields, field and forest paths, vineyards and fruit trees, and often vegetable fields, small animal stables, greenhouses, and sheds on so-called fallow land. Her large-format color photographs do not show classic landscape views, but rather peripheral places characterized by their usefulness. Her motifs, often found near her home in Düsseldorf on the Lower Rhine, in Westphalia, but also in France, do not have to be directly locatable. Rather, the images are universally representative of the landscape in Central Europe. Her compositions use existing structures such as paths, trees, or geometric fields as structuring elements.

In the work of Laurenz Berges, who like Simone Nieweg also studied under Bernd and Hilla Becher, people are absent. They are present only as traces, as signs. This symbolism in his work, which refers to people, has changed over the years. Beyond the specific anchoring of his images, Berges‘ view of the world has been a melancholic one from the outset. It is linked to the existential insight that things do not remain as they are. That they pass away and fade away. The two works shown here depict unspectacular details in nature, such as can be seen everywhere in urban, human-populated spaces, and which may hardly seem remarkable to us anymore.

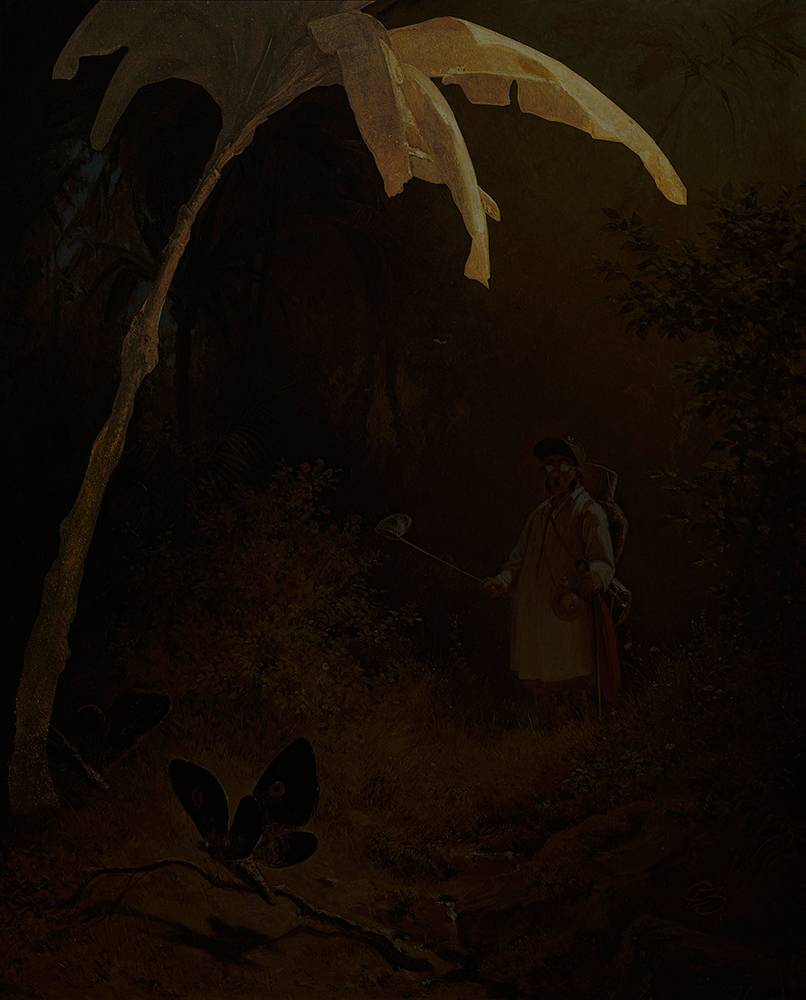

Ralf Brög presents images from his series “Isolations,” which serve as an opportunity for him to explore painting and pursue the figurative aspects of his artistic interests.

Each “Isolation” begins as a sketch, note, or drawing, but at the same time seeks pictorial possibilities that transcend the commentary on the subject. In his almost black pictorial worlds, Brög draws attention to individual isolated objects and allows the collectively remembered original works to sink into a shadowy darkness.

These works oscillate between the artist‘s unlimited possibilities for digital manipulation and, on the other hand, consistent reduction: how small can an intervention be that is not only concise but also conceptually meaningful? Where does the original end and the copy begin? How do representationalism and abstraction interact?

Both in Albrecht Schäfer‘s still lifes and in his installation works, the exploration of space and time plays a major role. For his arrangements, which serve as templates for his paintings, the artist mostly draws on existing objects: everyday items, materials from nature, and, more recently, found wooden planks, which are used as painting surfaces. Seemingly familiar objects are staged using subtle gestures, thereby removing them from their usual context and alienating them. The staging is followed by a lengthy process of observation and painting.

The work Ast#8, Var.2, presented shows a single branch in an unknown form. By sawing it into individual segments of equal size and then numbering them, a counted rearrangement is possible. The branch now appears artificial, hardly natural anymore, and thus strange and new.

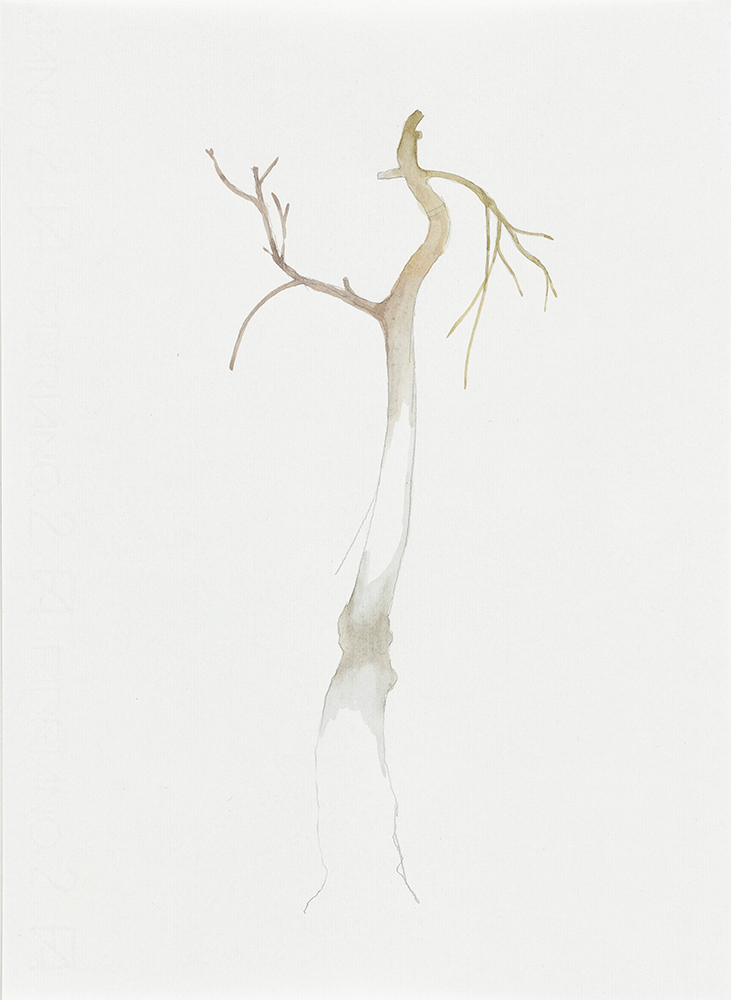

One of the recurring motifs in Rosilene Luduvico‘s work is trees and forests. Biographically, they are linked to her childhood near the Brazilian rainforests, where part of her family still lives. Sometimes located in the landscape, sometimes as a stand-alone motif, the “trees” are always painted on the canvas with light, quick brushstrokes and depict abstract or almost abstract scenes. Repetition and variation are recurring themes in her work.

Small gestures and changes have a big impact. Rosilene Luduvico is currently exhibiting a mural at the Franciscan monastery in Kempen, in the group exhibition “Rhythm & Soul,” Brazilian contemporary art at 69 Projects by Kornfeld, Berlin, and “das Limit” with Julia Kröpelin at Paracelsusstr. 2c, Projektraum, Halle.

The sculptures by Martin Schwenk on display here are closely linked to changes in the trees in his garden in the Eifel region. Other sculptures by Martin Schwenk also evoke natural forms in their design. He combines plant elements, in this case tree bark, with technical materials such as pipes, hoses, or, in this case, PU foam to create heterogeneous hybrid forms that seem to originate from a fictional parallel world. For Martin Schwenk, proliferation and growth itself, as well as their systems of order, become the subject of his sculptures.

Tomas Kleiner develops performative, often participatory, and experimental artistic practices in which he understands plants and other living beings as active actors, placing them in states of movement, flight, or suspension and observing them. His cross-species flight exercises address ecological issues and show plants being set in motion in unusually dynamic ways. By staging these movement-based experiments as collective spaces for experimentation, Kleiner invites us to think of movement and mobility not solely as human opposites of control and freedom, but as a relational field in which plants, air, and humans circulate together and respond to one another.

Johannes Bendzulla‘s works are digital collages of photos and renderings, often combined with painterly and graphic elements, which he photographs in extremely high resolution.

Digital images have a decisive influence on the visual culture of our time. In his artistic work, Bendzulla explores their peculiarities and contradictions in order to gain an understanding of how we form our “image of the world” today.

He is particularly interested in one fundamental conflict: the tension between the physical and locational absence of virtual images and the fact that human perception of the world is fundamentally connected to our bodies.

Bendzulla attempts to give each image a specific “body”—as a conscious contrast to digital images, which can be displayed in any medium (screen, projection, print, etc., in any size and on a wide variety of materials). Thus, the sides of his works are just as carefully designed as the “actual” image surface. The haptic quality of his image surfaces plays just as important a role as the frames he uses.

He therefore also refers to his works as “image objects.”

Gräser, Sträucher, Bäume sind in unserer Vorstellung oft mit Kindheitserinnerungen, ländlicher Umgebung und Natur im Allgemeinen verknüpft. Der Blick auf die Natur war damals eher ungebrochen, denn Beschädigung oder Zerstörung waren noch nicht so erkennbar und wir weit davon entfernt wissen zu wollen, was da noch auf uns zukommen würde.

Über die Jahre hinweg und beständig ist die uns umgebende Natur, wie auch die ferner Länder einem starken Wandel unterworfen. Sichtbare Veränderungen in nächster Umgebung, verfügbare Bilder aus aller Welt und ständig aktualisiertes Wissen haben sich in unser Bewusstsein eingeschrieben und unseren Blick verändert. Eben diese Veränderungen und Erweiterungen werden in den künstlerischen Haltungen der eingeladenen Künstler und ihren angewendeten Medien widergespiegelt. Die Ausstellung ist der Versuch einen Bogen zu spannen vom naturalistischen Abbild über das nachempfundene, interpretierte Bild zur freien Malerei bis hin zum digitalen Trugbild.

Das Motiv der Einladungskarte is dem Fundus frei verfügbarer Abbildungen aus dem Werk Albrecht Dürers entliehen, dessen Arbeiten in mehrer Hinsicht in diesem Zusammenhang intessant ist.

Sein Aquarell „ Das Große Rasenstück“ auf der Einladungskarte verweist auf ein Stück Natur im Jahr 1504 und unterscheidet sich in keinster Weise von Wiesen- Rasenrändern heutiger Zeit . Im Gegensatz dazu zeigt das ebenso populäre Motiv „Rhinozeros“ ein Tier, das die meisten von uns heute durch Fotografien, Filme oder den Besuch im Zoo kennen. Der Maler selber hat es nie gesehen und aus dem zur damaligen Zeit verfügbaren Wissen und seiner Vorstellung heraus interpretiert. Noch heute sind viele seiner Motive weltweit mittels aktuellsten Techniken erhältlich und damit geht Dürers Idee, dass seine Motive für jeden zugänglich sein sollten immer noch auf.

Seit den späten 1980er Jahren widmet sich Simone Nieweg in ihrem Werk der Landschaft. Dabei richtet sich ihr Interesse bislang ausschließlich auf die von Menschenhand geschaffene Kulturlandschaft, nicht auf scheinbar unberührte Natur und auch nicht auf die bloß der Erholung dienenden Parks und Ziergärten. So zeigen ihre Bilder Wiesen und Äcker, Feld- und Forstwege, Weinberge und Obstbäume und oft die Gemüsefelder, Kleintierställe, Treibhäuser und Schuppen auf sogenanntem Grabeland. Ihre großformatigen Farbfotografien zeigen keine klassischen Landschaftsveduten, vielmehr periphere und durch Nützlichkeit gekennzeichnete Orte. Ihre häufig in der Nähe ihres Lebensmittelpunkts Düsseldorf am Niederrhein, in Westfalen, aber auch in Frankreich gefundenen Motive müssen nicht direkt verortbar sein. Vielmehr stehen die Bilder allgemeingültig für Landschaft in Mitteleuropa. Dabei nutzen ihre Kompositionen vorhandene Strukturen wie Wege, Bäume oder geometrische Felder als gliedernde Grundelemente. Außerdem sind Arbeiten von ihr in der Ausstellung Grund und Boden im K21, Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen in Düssledorf zu sehen, wie auch in der Pfalz Galerie, Kaiserslautern unter dem Titel Tina Blau. Im Freien.

Bei Laurenz Berges, der wie Simone Nieweg ebenfalls bei Bernd und Hilla Becher studiert hat ist der Mensch abwesend. Anwesend ist er nur als Spur, als Zeichen. Diese auf den Menschen verweisende Zeichenhaftigkeit in seinem Werk hat sich mit den Jahren verändert. Jenseits der spezifischen Verankerung seiner Bilder war Berges Blick auf die Welt von Anfang an ein melancholischer. Verbunden mit der existentiellen Einsicht, dass die Dinge nicht bleiben, wie sie sind. Dass sie vergehen und verlöschen. Die beiden hier gezeigten Werke zeigen unspektakuläre Details in der Natur, wie sie überall im urbanen, von Menschen besiedelten Raum zu sehen sind und uns dabei möglicherweise kaum noch bemerkenswert erscheinen.

Ralf Brög zeigt hier Bilder aus der Werkgruppe der „Isolationen“ die ihm als Möglichkeit dienen sich mit Malerei auseinaderzusetzen und außerdem die figurativen Aspekte seines künstlerischen Interesses zu verfolgen.

Jede „Isolation“ ist zu Beginn Skizze, Notiz, Zeichnung, sucht aber zugleich nach bildnerischen Möglichkeiten, die das kommentierende Verweisen auf den Gegenstand transzendieren. Brög lenkt in seinen nahezu schwarzen Bildwelten das Augenmerk auf einzelne herausgelöste Objekte und lässt die kollektiv erinnerten Ausgangswerke in ein schemenhaftes Dunkel sinken.

Diese Arbeiten oszillieren zwischen der unbegrenzten Möglichkeiten des Künstlers zur digitalen Manipulation und der konsequenten Reduktion auf der anderen: wie klein kann ein Eingriff sein, der nicht nur prägnant, sondern auch konzeptionell sinnvoll ist? Wo endet das Original, wo beginnt die Kopie? Wie interagieren Gegenständlichkeit und Abstraktion?

Sowohl in den Stilleben von Albrecht Schäfer als auch in seinen installativen Arbeiten spielt die Auseinandersetzung mit dem Raum wie auch mit der Zeit eine große Rolle. Der Künstler greift für seine Arrangements, die als Vorlage zu seien Malereien dienen meist auf Vorhandenes zurück: Gegenstände aus dem Alltag, Materialien aus der Natur und seit kurzem auch gefundene Holzplanken, die als Malgründe genutzt werden. Scheinbar Vertrautes wird mittels subtiler Gesten inszeniert, dadurch aus seinem gewöhnlichen Zusammenhang genommen und verfremded. Ein langanhaltender Prozess der Beobachtung und des Malens folgt auf die Inszenierungen.

Der hier, neben seinen Malereien präsentierte Arbeit Ast#8, Var.2 zeigt einen einzigen Ast in unbekannter Form. Durch das Zersägen in einzelne gleichgroße Segmente und die anschließende Nummerierung ist eine gezählte Neuordnung möglich. Der Ast wirkt jetzt artifiziell, kaum noch natürlich und damit fremdartig und neu.

Die hier im Raum gezeigten Skulpturen von Martin Schwenk hängen eng mit Veränderungen der Bäume in seinem Garten in der Eifel zusammen. Auch andere Skulpturen von Martin Schwenk erinnern in ihrer Gestalt an Natürliches. Pflanzliche Elemente, hier die Baumrinde verbindet er mit technischen Materialien wie Rohren, Schläuchen oder in diesem Fall mit PU Schaum zu heterogenen Mischformen, die einer fiktiven Parallelwelt zu entstammen scheinen. Das Wuchern und das Wachstum selbst und deren Ordnungssysteme werden bei Martin Schwenk zum Thema der Skulptur.

Eines der immer wieder auftauchenden Motive im Werk von Rosilene Luduvico sind Baum und Wald. Biografisch verbunden sind sie mit ihrer Kindheit nahe der brasilianischen Urwälder, wo immer noch ein Teil ihrer Familie lebt. Manchmal in der Landschaft verortet, manchmal als alleinstehendes Motiv sind die „Bäume” immer mit leichten, schnellen Pinselstrichen auf die Leinwand gemalt und zeigen abstrakte oder fast abstrakte Szenen. Wiederholung und Variation ziehen sich dabei durch ihr Schaffen.

Kleine Gesten, Veränderungen zeigen große Auswirkungen. Aktuell zeigt Rosilene Luduvico eine Wandmalerei im Franziskanerkloster Kempen, in der Gruppenausstellung “Rhythm & Soul”, Brasilianische zeitgenössische Kunst bei 69 Projects by Kornfeld, Berlin und “das Limit” mit Julia Kröpelin bei Paracelsusstr. 2c, Projektraum, Halle.

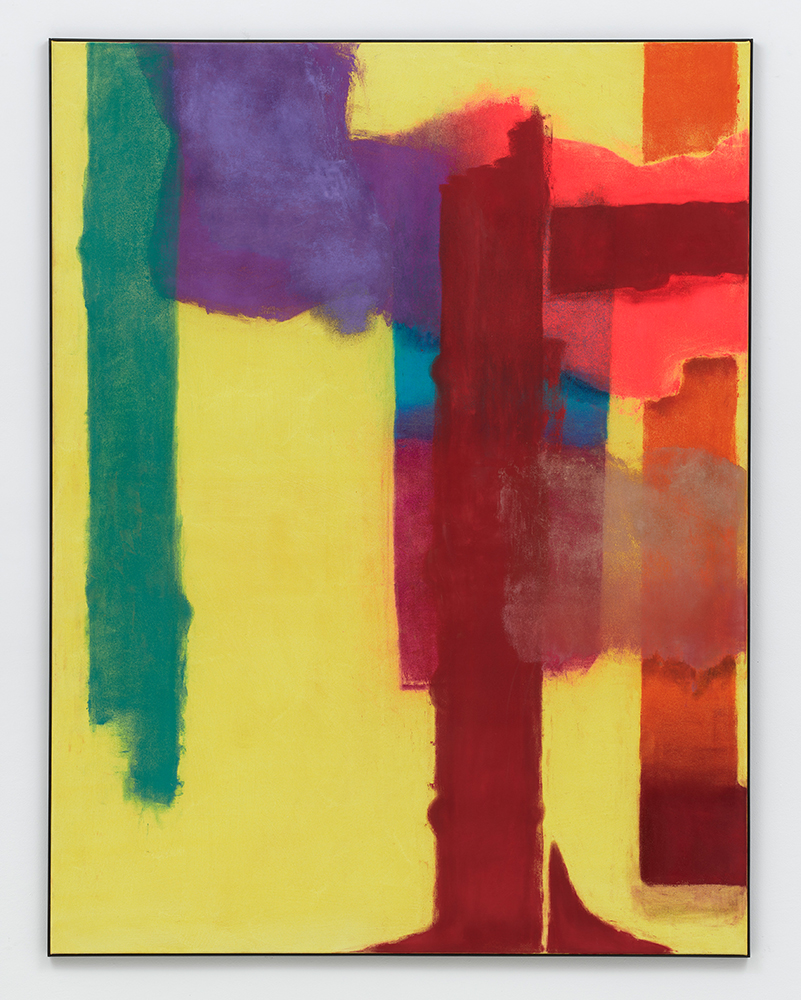

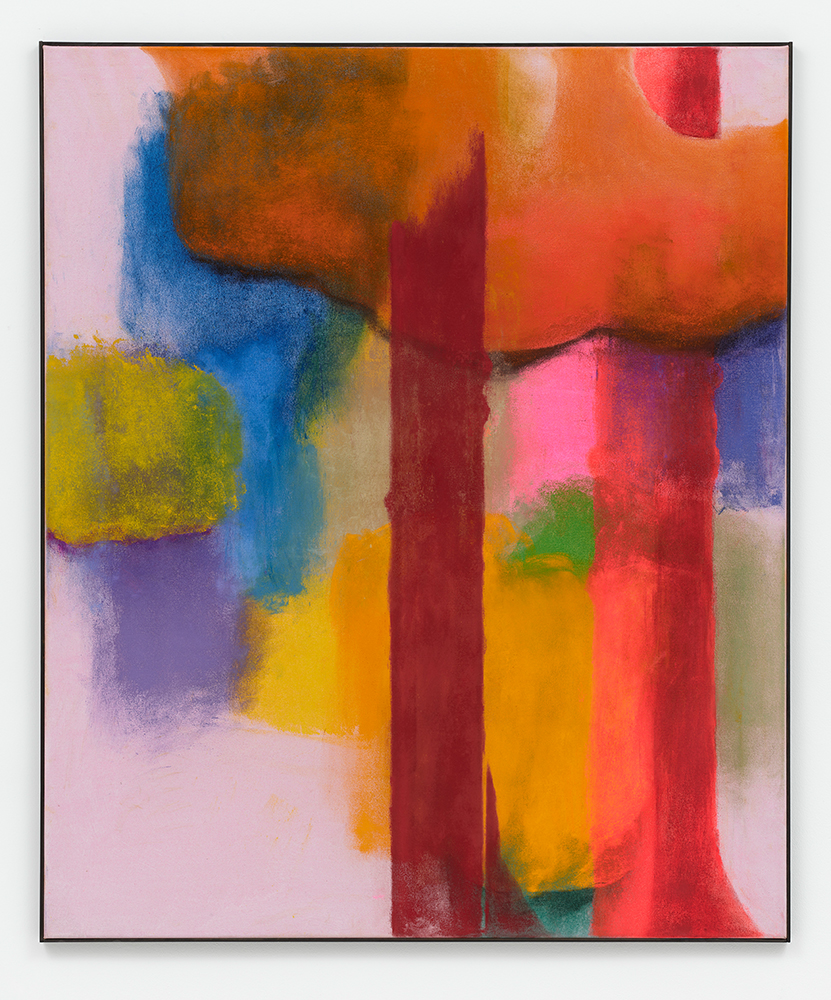

Jörn Stoya, ist ein Maler, der Farbe und Form nahezu frei von Abbildhaftem, der das Pigment mit den blosen Händen auf die Leinwand aufbringt. In den hier gezeigten Malereien sind vertikale Formen auffällig, die den Bildraum zum einen gliedern, uns an Bäume erinnern lassen und damit das ganze Motiv mit landschaftlichen Assoziationen verknüpft. Sehen wir die erkennbare Formen, weil sie in uns eingeschrieben und Teil von uns sind, oder weil sich die assoziativlose Form nur schwer aushalten lässt? Starke Farbigkeit, virtuos aufgetragenes Pigment, verwischte Spuren, beeindruckende Räumlichkeit kennzeichnen seine Bildwelten und führen seine Malerei in ungekannte Spären. In Kürze werden auch neue Malereien von Jörn Stoya auf der Art Karlsruhe zu sehen sein.

Tomas Kleiner entwickelt performative, oft partizipative und experimentelle künstlerische Praktiken, in denen er Pflanzen und andere Lebewesen als aktive Akteure versteht und in Bewegungs-, Flug- oder Schwebezustände versetzt und beobachtet. Seine artenübergreifenden Flugübungen thematisieren ökologische Fragestellungen und zeigen Pflanzen die in ungewohnt dynamische Bewegungen versetzt werden. Indem er diese bewegungsbasierten Experimente als kollektive Experimentierräume inszeniert, lädt Kleiner dazu ein, Bewegungen und Mobilitäten nicht allein als menschliche Gegensatzpaare von Kontrolle und Freiheit zu denken, sondern als relationales Feld, in dem Pflanzen, Luft und Menschen gemeinsam zirkulieren und aufeinander antworten.

Johannes Bendzullas Arbeiten sind digitale Collagen aus Fotos und Renderings, häufig kombiniert mit malerischen und zeichnerischen Elementen, die er extrem hochauflösend fotografiert.

Digitale Bilder prägen maßgeblich die Bildkultur unserer Gegenwart. In seiner künstlerischen Arbeit beschäftigt sich Bendzulla mit deren Besonderheiten und Widersprüchen, um ein Verständnis dafür zu gewinnen, wie wir uns heute „ein Bild von der Welt“ machen.

Dabei interessiert ihn ein elementarer Konflikt besonders: Das Spannungsverhältnis zwischen der Körper- und Ortlosigkeit virtueller Bilder und der Tatsache, dass die menschliche Wahrnehmung der Welt fundamental mit unserem Leib verbunden ist.

Bendzulla versucht, jedem Bild einen spezifischen „Körper“ zu geben – als bewusster Gegensatz zu digitalen Bildern, die in jedem beliebigen Medium ausgespielt werden können (Screen, Projektion, Print etc, in jeder beliebigen Größe und auf verschiedensten Materialien). So sind die Seiten seiner Arbeiten genauso sorgfältig gestaltet wie die “eigentliche” Bildfläche. Die haptische Qualität seiner Bildoberflächen spielt eine ebenso große Rolle wie die Rahmungen, die er verwendet.

Er bezeichnet seine Werke daher auch als „Bildobjekte“.